SPAC芸術総監督 宮城聰さんに聞く!自分の内側と外側と、その付き合い方

今の「自分」ってなんだか窮屈だ。でも新しい自分に出会ってしまったら、一体どうなってしまうんだろう。舞台を通して自分を見つめ続ける宮城聰さんに聞く、日常からの抜け出し方と、抜け出したその後。

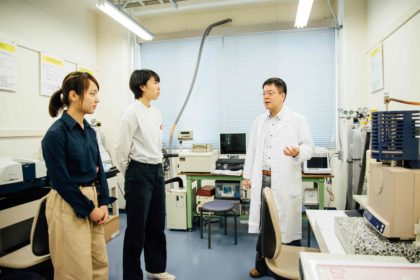

[取材:川合里香(静岡大学人文社会科学部4年)/文:加藤佑里子(静岡大学人文社会科学部3年)]

宮城 聰さん

SPAC‒静岡県舞台芸術センター 芸術総監督。演出家。東京大学で演劇論を学び、1990年「ク・ナウカ」を旗揚げ。2007年より現職。代表作に『マハーバーラタ』『ペール・ギュント』などがある。

癖に気づき、癖を取り込む

――普段から「自分はこういう性格なんだ」と決めつけてしまって、そこから外れる行動ができません。どうすれば自分らしさから逃れられるのでしょうか。

「自分はこうだ」と決めつけてしまうのが間違いだとは言えない。怖いと思ったとき、思わず逃げ出すという反応が出る場合がある。こういった自然に出る反応は、外界(他人・物)との接し方、関係の築き方の「癖」から出ているんだよね。癖は積み重ねでいつの間にかついているものだから、良し悪しが言えるものでもないと思う。

この癖というのが、他人から見たその人の性格や印象をつくっている。例えば他人が、ある人の上司と部下への接し方の両方を見たとき、あの人は上司には媚びへつらうけど部下には威張るね、とか、上司を立てて部下にも親切だね、とかいう感想を抱く。それが他人が思うその人の性格になっていく。

そういった癖を相対的に見たいと思ったとき、演劇をヒントにしてほしい。役者が役を演じるときに使う台本には、当たり前だけど台詞が書かれている。この台詞というのは、演じる役が外部とどう付き合っているかを表したものなんです。だから役者は台詞から読み取ったその役の癖から、台本には書かれていない細やかな振る舞いまで考えていく。自分は片手でお茶を飲むけれど、この役なら両手で飲むだろう、というようにね。それと同じように観客も「僕だったらこの場面はこう言ってしまうけど、この人(役)はこうは言わないんだ」と気づくことで、自分を相対化することができる。

ーーそれでは自分の持っている外側との付き合い方の癖は、どうすれば変えることができますか?

自分の内側から変えようと思うんじゃなくて、外側との付き合い方を変えれば自分は変わる。つまり、こうなりたいと思う理想に近いことをしている人がいたら、その人が他人にどういう接し方をしているかをよく観察してみて、自分に取り込めばいい。

よく人は内面が大切だというのを聞くけど、僕の意見としては、内面それ自体は価値を持っていない。自分の癖を変えようとしたときに自分の内面を見つめる。そのことが価値を持つのだと思います。

演じているということを思い出せば、君は何にでもなれる

――自然に反応が出るのではなく、どんな反応をすればいいのか迷ってしまうときはどうしたらいいでしょうか。

そういうときは最初から場面に応じた理想像を演じるしかない。例えば、初めて赤ちゃんを抱くお父さんは、どうしたらいいかすごく困ったはず。そのとき、自分は父親なのだからそれらしく振舞おうと「お父さん」を演じたりする。

演じるという行為は人間の本質的なものなんだよね。人間は誰しも、誰かと一緒に生きていくしかなくて、その中で「役」をあてがわれる。受け身でいるとやりたくない役を押し付けられることもあるし、演じていることを忘れてその役から降りられなくなってしまうこともある。それが嫌なら自分の意志で場面ごとに役を選んでいけばいい。そうすれば演じていることを忘れ、自分を決めつけてしまうこともなくなるんじゃないかな。

人が変化し続けられるなら、いつか戦争も終わるだろう

――なるほど。自分のやりたい役を探し、その役を演じることで、自分の殻を破ることができるということですね。

そうだね。でも僕としては、「殻」を破るというより、自分という「瓶」があってその中身をかき混ぜるイメージかな。殻というと、卵の殻は、中に黄身と白身という実体が入っているけれど、外からそれを見ることはできない。しかし人の中身は全て瓶の表面に張り付いていて、見ようと思えば見ることができると僕は考えている。だけどよく見ようとしないから、自分は「マーマレードの瓶だ」と決めつけて、それ以外の中身は入っていないと思い込んでしまう。

いきなり自分の身体を物質として客観的に考えるのは難しいけれど、例えば自分の手をゆっくりゆっくり閉じてみてほしい。僕らは普段、手を閉じるくらいの動作は思いのままにやっていると感じている。でも実際にゆっくり動かしてみると、ギギギっとぎこちない感覚がして、まるで自分の手が錆びついた鉄の塊みたいに思えてくる。

自分の身体は思い通りにならない、物質なんだと理解できたら、次のイメージに進んでみよう。自分は瓶という物質で、そこに今までに取り入れた「人との接し方」が詰まっている。だから自分が変わりたいときは瓶の中に詰まっている自分をスプーンでかき混ぜてみる。自分について考えるということは、自分の中に何が詰まっているのかをまんべんなく見るということで、人との関係の築き方を変える=自分を変えるという可能性を秘めているんだ。

――宮城さんがそういったことを考えるようになったきっかけは何だったのでしょう。

演劇をやっていくなかで30代の頃に「本当の僕を見てくれる人はいない」とむなしさを感じるようになった。そしてこのむなしさとは付き合っていくしかないと観念したんだ。

そうやって考えているうちに、「本当の僕」というのは虚妄だということにも気付いた。演技指導をする立場になって役作りについて教えていると、人というのは外と触れ合っている部分しかない、つまり内部には何もないものだと思う。そういった考え方が、人は常に演じているという考えにつながったのかもしれない。

この考えに行きついた人は、実はいつまでも安心できない。死ぬまで「私は何なんだろう」という問いを自分に投げかけなければいけないからね。例えるなら波のある水面に船を浮かべて生涯住み続けるようなものだ。けれどそこから逃げないことで、人は変化し続けることができる。それどころか、自分自身の不安と引き換えに、全ての人は変わりうるかもしれないという、人類に対する希望さえ得ることができるんだ[了]

宮城さんの推薦図書

宮城聰の演劇世界 孤独と向き合う力

青弓社/塚本知佳・本橋哲也著

宮城さんや俳優、スタッフへのインタビューと14作品の美的・政治的読解から、宮城演劇の魅力と演劇のポテンシャルに迫る。さらに、カラーを含む多くの舞台写真も収められている。著者は演劇批評家の塚本知佳と、東京経済大学教員の本橋哲也。

SPACからのお知らせ